铁壶·正在前进的历史

2013年09月10日 9:12 5156次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铅锌锡器

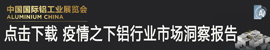

祥龙壶 海峡艺交会

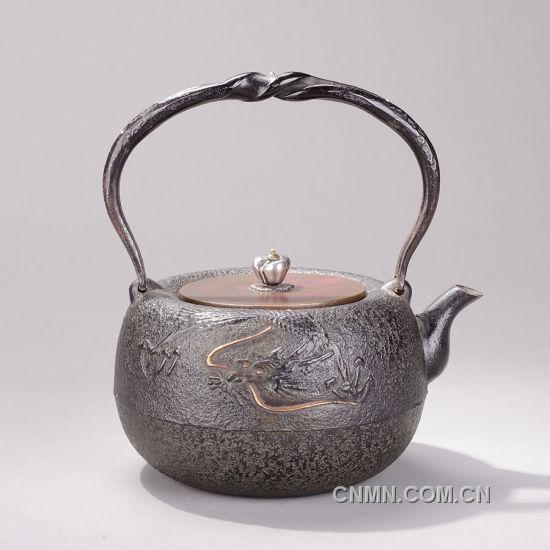

秋风壶 海峡艺交会

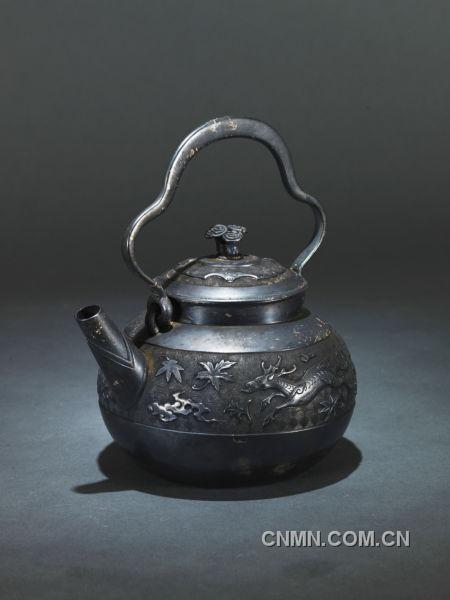

一鹤斋造 灵芝摘望月形汤沸 上海泓盛拍卖

铁釜在我国有文字记载的历史,可以追溯到秦汉。唐宋时期,经茶圣陆羽的推广介绍,煮茶式开始流行,铁釜(时名为汤釜)正是当时中国茶道里十分流行的一种煮水器具。在与中国的文化交流中,日本僧人将制釜工艺及绿茶树种、制茶方法、茶道带回本国。在相当长的一段时间内,日本人并没有对铁釜进行改造,只是遵循他们在中国学到的制造方法、使用方式延续着。

唐宋文化的铁器在东瀛土地上的转化

大约在五百年前,日本茶圣千利休确立日本茶道,铁釜(汤釜)成为日本茶道必备器具。日本茶道的影响是自上而下的,首先在各藩主大名之间流行,再到武士阶层,再传播到平民。大约四百年前,日本盛冈南部藩主在其南部辖区内大量聘任制釜师,最初目的是为促进当地制造工业,但因各代南部藩主对茶道的热衷,不断推动铁釜制作的创新,市场需求也由此增加。尤其第八代藩主利雄公,更是拜师在第三代御釜师——小泉仁左卫门的门下,尝试自己制作茶具。一种新的煮水工具——铁壶即在此时产生,即按茶道用的铁汤釜尺寸大小缩小,并加上壶嘴和把手。

铁壶一经问世就广受欢迎,因南部盛冈地区在日本东北部,此地自古以来便以出产砂铁、岩铁等良质铁矿闻名,铁壶作为比当时民众家中的陶壶更耐用也更实用的器具,逐渐在民间流行开来。此风后来也传到京都。京都地区素来更为讲究器物之精美细致,因此京都的铁壶在壶身与盖子方面跟南部铁壶有着鲜明的区别。京都的铁壶是铜盖,不易生锈,壶身上则经常出现富士山、琵琶湖的近江八景、树木、樱花等日本特色的装饰图案,典雅华丽;而且在二百多年前便出现如龙文堂、龟文堂、金寿堂等著名堂号,为后来铁壶的制作从实用器物逐渐上升到艺术的创作提供了机遇。

日本铁壶制造现状

二战期间,由于制造武器所需的相关资源铁、铜等金属,都受到了严格控制;与此同时,政府征召了大批铸物师、釜师等从事武器的生产,日本铁器的制造开始衰败。战后,铝等轻金属制品使用上更为轻便,而且价格也比铁制品更低廉,民众对铁器的需求大减。原本从事铁制品制造的店家,纷纷关门大吉。 政府为了挽救逐渐消逝的日本传统工艺,于昭和50年制订了《传统工艺产业振兴法》,对传统工艺品的范围作出以下界定:

1.主要以日常生活中所需使用

2.制作过程的主要部分以手工为主

3.用传统技术所生产(现存并拥有一百年以上的生产历史)

4.使用传统原材料

5.特定的地区及产地(十家生产者或30人以上的从业者)

符合以上5项条件者,以通商产业大臣指定传统的工艺表示,其中为了和一般普及品区别起见,以[传统标章]的证纸来区隔。南部铁器被国家指定授予传统工艺品的称号,在政府的扶持下开始复苏起来。其主要制作产地以岩手县盛冈市与水泽市为主,当时共有八十家企业及980位从业者。主要制品有铁壶、茶道用汤釜、铁锅、等食器,风铃、文镇等日常用品。

但京都地区的铁壶制造却没能延续,一些著名的堂号也难以传承下来。据笔者所知,龙文堂、金寿堂已无制造,而龟文堂有制造,但元气未恢复;藏六一系当时属皇室御用釜师,现有传人在世,近日与台湾铁壶爱好者,共同出版了一本铁壶指导集。虽然京都铁壶已经没落,但是也正是因为此,京都系铁壶在市场上反而因为稀缺而备受追捧。

责任编辑:田田

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。

凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。

如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;

凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。

若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。